L’esperienza di Gianni Cuozzo, ingegnere e imprenditore nel campo della cybersecurity embedded, offre un caso concreto per riflettere su cosa significhi costruire una startup deep tech in Europa. La sua storia, raccontata durante un incontro pubblico condotto da Enas Makra nel podcast Made IT, permette di esplorare le sfide strutturali e culturali che accompagnano chi prova a creare tecnologia di base in un ecosistema dominato dal software «leggero» e dal capitale a breve termine.

Indice degli argomenti

Dalle origini all’ingegneria come mestiere appreso sul campo

Cresciuto a Darmstadt, in Germania, da genitori italiani emigrati per lavoro, Cuozzo ha definito il proprio percorso come «figlio dell’immigrazione invisibile». La sua prima esposizione alla tecnologia non nasce da percorsi accademici ma da un episodio casuale: il primo computer ricevuto dal padre come pagamento in natura per un lavoro non retribuito. Da lì nasce la curiosità per i videogiochi e per le modifiche del codice che ne regolavano il funzionamento. «Capisci che un certo codice può cambiare il comportamento di un sistema», racconta, individuando in quella scoperta il seme di un approccio analitico che avrebbe segnato la sua carriera.

La formazione di Cuozzo si è sviluppata all’interno del Chaos Computer Club (CCC), storico collettivo hacker tedesco che promuove la conoscenza del software e la libertà digitale. È lì che apprende l’etica dell’open knowledge e la pratica del reverse engineering. L’ambiente, spiega, «era aperto anche ai minorenni: trovavi persone che facevano lezioni di hacking, corsi di reverse engineering e sperimentavano su DRM e firmware». La logica era liberare i dispositivi acquistati dai blocchi imposti dalle aziende e consentire l’esecuzione di software autoprodotto. Questa cultura, maturata nel contesto del movimento homebrew, ha formato la sua idea di libertà tecnologica come capacità di comprendere e migliorare ciò che si usa.

Dal penetration testing alla costruzione di tecnologia scalabile

La prima esperienza imprenditoriale di Cuozzo è stata Aspisc, società specializzata in penetration test e red teaming. «Le aziende ci pagavano per attaccare le loro infrastrutture e mostrare dove erano vulnerabili», spiega. In pochi anni l’azienda cresce fino a quaranta persone, ma il modello consulenziale mostra presto i suoi limiti. «Nella consulenza compri competenze e le rivendi. Per scalare servono talenti e noi non avevamo il bacino di cui avremmo avuto bisogno.» La vendita di Aspisc segna il passaggio da un’attività di servizi a un progetto con ambizione industriale: la nascita di Exein.

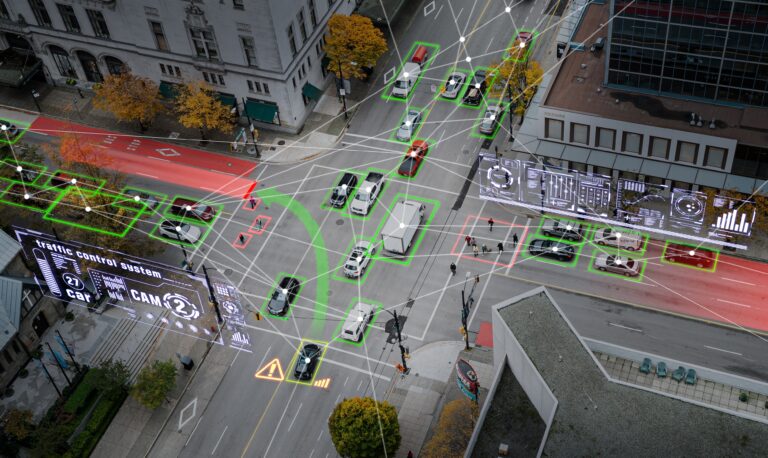

L’idea alla base nasce da un problema ricorrente riscontrato nei test: le stesse vulnerabilità ripetute nei dispositivi connessi. Analizzando il trend del 2018, Cuozzo nota la progressiva standardizzazione del software embedded su Linux. Da qui l’intuizione di sviluppare un agente di sicurezza runtime capace di operare all’interno dei dispositivi, considerando i limiti computazionali di ciascuno. La decisione di costruire una tecnologia così complessa prima di portarla sul mercato riflette una filosofia precisa: «La sicurezza non può essere iterata come un prodotto consumer. Deve essere stabile prima di essere distribuita».

(Nella foto: Gianni Cuozzo CEO, Gerardo Gagliardo CFO, Giovanni Falcione CTO, Exein)

Eccellenza tecnica come condizione, non come obiettivo

Nell’arco di cinque anni, Cuozzo descrive il lavoro di costruzione della piattaforma come «spalare fango ogni giorno». La difficoltà principale non è solo tecnica ma di credibilità: convincere produttori di chipset e partner industriali che un software sviluppato in Italia potesse soddisfare gli standard globali. «Per essere presi sul serio, il nostro software non doveva essere buono: doveva essere perfetto.»

La frase riassume una condizione comune a chi costruisce una startup deep tech in Europa: l’obbligo di superare aspettative più alte rispetto ai concorrenti internazionali. »Abbiamo commesso errori su tutto: marketing, vendite, gestione. Ma non abbiamo mai compromesso la tecnologia.»

Cuozzo sintetizza così la strategia: nel deep tech non basta essere competenti, bisogna essere «troppo bravi per essere ignorati». Un principio che si traduce nella scelta di rilasciare software bug free, ottimizzato per milioni di dispositivi diversi e capace di funzionare in ambienti a risorse limitate.

Open source e trasparenza come infrastruttura di fiducia

Una delle scelte fondative di Exein è stata l’adozione dell’open source totale. Non per marketing, ma per filosofia. «Crediamo nella sicurezza tramite trasparenza, non tramite oscurità», afferma Cuozzo. L’argomento, dibattuto da decenni nel settore, si basa su un principio chiaro: rendere pubblico il codice non significa indebolire la sicurezza, ma consentire al mercato di verificarla.

Cuozzo cita l’esempio di Windows, software chiuso che non ha evitato vulnerabilità, per sostenere che «la trasparenza crea responsabilità». Aprendo il codice, l’azienda ha ricevuto contributi spontanei da sviluppatori esterni che hanno individuato errori e proposto correzioni. «È la bellezza della comunità open source: condividi valore e costruisci fiducia tecnica.»

L’approccio ha anche un risvolto strategico: ha permesso a un’azienda europea di competere globalmente senza la rete di connessioni che caratterizza i poli israeliani e statunitensi. Cuozzo lo riconosce apertamente: «Israele è considerata la Mecca della cybersecurity, ma molto di ciò che vediamo è marketing. L’Italia, invece, è tra i primi cinque Paesi al mondo nella produzione embedded. È un capitale industriale che non valorizziamo abbastanza».

Il paradosso del capitale europeo

Nel corso della conversazione, Cuozzo offre un’analisi diretta delle difficoltà di accesso ai capitali per le startup deep tech. Pur avendo raccolto investimenti da fondi internazionali, denuncia la logica di finanziamento tipica del venture capital europeo, troppo spesso attratto da modelli facili da comprendere. «Le buone idee sono nelle mani di chi non sa vendersi, e le idee di merda in quelle di chi si vende bene.»

Il problema, spiega, è strutturale: il capitale per i VC europei proviene in gran parte da Londra, dove il background degli investitori è finanziario. «Tendono a finanziare ciò che capiscono, e se vieni da Goldman Sachs l’ultima cosa che vuoi è sentirti stupido.» Il risultato è che molti fondi investono in software basato su infrastrutture statunitensi — «wrapper tecnologici» — che non generano valore industriale per l’Europa. «Finché continueremo a finanziare tecnologie dipendenti da AWS o da cloud non europei, resteremo in una posizione di subordinazione tecnologica.»

Cuozzo sostiene la necessità di ridefinire cosa significhi tech in Europa: non app o interfacce, ma tecnologie fondamentali, infrastrutture, codice e hardware. Una riflessione che vale per qualsiasi founder europeo che si muove nel settore industriale o ingegneristico.

Eccellenza condivisa e costruzione di squadra

Nell’ultima parte dell’intervista, Cuozzo sottolinea che la tecnologia da sola non basta. «Puoi avere il miglior prodotto, ma se non elevi l’intera azienda allo stesso livello, non avrai successo.» È un monito per chi costruisce startup in contesti complessi: l’eccellenza non può rimanere confinata al team tecnico ma deve permeare ogni area, dal marketing alla finanza. Per questo, racconta, ha dovuto imparare a delegare e a costruire un gruppo eterogeneo, capace di compensare le sue lacune gestionali.

Il principio vale oltre Exein: le startup deep tech non nascono dal genio individuale ma dall’integrazione di competenze diverse, unite da standard qualitativi condivisi. È una lezione replicabile per chiunque lavori in settori in cui la tecnologia di base richiede lunghi cicli di sviluppo e validazione.

Identità, fiducia e cultura industriale

Al termine del dialogo, Cuozzo riflette sul proprio rapporto con l’Italia, Paese in cui ha scelto di mantenere la sede dell’azienda. «Essere italiano è stato il più grande dono della mia vita», dice, collegando l’orgoglio identitario alla volontà di costruire valore nel luogo da cui proviene. Ma l’affermazione non è romantica: è una riflessione sulla percezione del potenziale tecnologico italiano, spesso limitata alla creatività estetica e non riconosciuta nella dimensione ingegneristica.

Il suo invito è a superare la retorica del turismo e dell’artigianato come unici motori economici. «Il turismo pesa solo il 7% del PIL. Non possiamo vivere di questo se vogliamo avere salari dignitosi.» In queste parole c’è un appello implicito a riformare la narrazione pubblica sull’innovazione: valorizzare la ricerca applicata, le competenze tecniche come elementi centrali della competitività italiana ed europea.